您現在的位置: 百濟新特藥房網首頁 >> 皮膚性病科 >> 白癜風 >> 白癜風治療研究進展

中醫治療白癜風證型和方藥分析

- 來源: 百濟藥房藥訊 作者:百濟動態 瀏覽: 發布時間:2012-12-31 10:04:00

【摘要】

目的 通過文獻分析探討白癜風中醫辨證論治規律。

方法 選取1994~2010年中國期刊全文數據庫(CNKI)收錄的中醫診治白癜風含證型或方藥的文獻,對所選文獻中的證型、方劑和藥物進行標準化整理,通過頻度分析總結證型、方劑和藥物特點,統計被文獻引用頻次和頻率,并進行歸類分析。

結果 白癜風常見證型有:肝腎陰虛17.02%、瘀血阻絡10.63%、肝郁氣滯10.63%、氣血不和8.51%、脾氣虛弱6.38%、陰虛內熱4.26%、血熱風熱4.26%、血虛風燥4.26%、寒濕阻絡4.26%、氣虛血瘀4.26%。證候病位及所占百分比分別為肝46.88%、腎34.38%、脾18.74%。證候虛實中虛證占45.28%、實證占54.72% 。成方有23個,其中二至丸、通竅活血湯、玉屏風散、補陽還五湯湯占48%。用藥共196種,頻次為1046。按功效歸分為42類,進一步合并為20大類:補虛藥排第一位,活血化瘀藥次之,再次為解表藥,它們共占所有用藥的63%。

結論 中醫診治白癜風證型特點和方藥規律的分析可為目前白癜風的辨證論治提供參考依據。對白癜風治療要從多方面進行辨證,注意調節情志及扶助正氣。

白癜風(Vitiligo)是一種由于皮膚毛囊內黑素細胞酪氨酸系統的功能減退或喪失引起的一種色素脫失性頑固性皮膚病,是色素障礙性疾病的一種。白癜風發病率為0.5% ~2%,白癜風的一個重要的發病特點是女性患者數量略高于男性患者數量,男性占45.4% ;女性占54.6%。盡管白癜風基本不影響患者的身體健康和生理活動,但是由本病造成的皮膚損害直接影響到患者的外觀容貌,對大部分患者的生活、學習、工作、交際等方面帶來許多負面因素,從而影響了患者的生活質量。因此,研究白癜風的治療具有十分重要的意義。現代醫學對白癜風的治療方法有光化學療法;激光治療;外用卡泊三醇、前列腺素E2(PGE2)、他克莫司(Tacrolimus)藥物;表皮皮片移植、鉆孔移植、負壓吸皰法表皮移植以及自體黑素細胞體外培養后移植等外科治療法;其他如胎盤提取物、細胞因子和生長因子注射療法,療效卻差強人意。中醫對白癜風病因、病機早有認識,在臨床上治療白癜風也積累了豐富的經驗,取得了可喜的效果。本文對1994~2012年在CNKI上發表的中醫治療卵巢囊腫文獻中的證型、藥物進行了整理、統計和分析,總結了中醫治療白癜風的辨證論治規律,以期為其臨床治療提供參考。

資料與方法

1.資料來源:在中國期刊全文數據庫(CNKI)中用高級檢索,以中醫藥并“白癜風”為關鍵詞,選擇范圍的總目錄只選擇醫藥衛生,檢索從1994~2012年收錄的用中醫診治白癜風文獻,結果有88篇,將含有現代醫學治療及綜述文章予以剔除,含有證型或方藥的文獻共58篇。

2.整理方法:

(1)文獻選擇:屬于白癜風治療的凡含有明確證型或藥物完整的文獻均予選擇。

(2)證型癥狀統計:證型名稱標準參照新世證型紀全國高等中醫藥校規劃教材《中醫診斷學》。

(3)藥物整理:方劑組成中藥及其加減藥物均予以錄入;組方所含藥物不明或不完整者,未予錄入;中藥名稱和功能分類均參照新世紀全國高等中醫藥校規劃教材《中藥學》和《中藥大辭典》進行收錄和整理。3.統計學處理:運用SPSS13.0統計軟件統計證型和藥物的頻次和頻率。

結 果

1.證型統計:通過對證型整理和統計得到22個標準證型,頻次為47,其頻次及頻率排列如下:肝腎陰虛(17.02%)、瘀血阻絡(10.63%)、肝郁氣滯(10.63%)、氣血不和(8.51%)、脾氣虛弱(6.38%)、陰虛內熱(4.26%)、血熱風熱(4.26%)、血虛風燥(4.26%)、寒濕阻絡(4.26%)、氣虛血瘀(4.26%)、氣滯血瘀(2.13%)、濕濁中阻(2.13%)、腎陽虛(2.13%)、氣陰兩虛(2.13%)、肝脾不調(2.13%)、脾腎陽虛(2.13%)、氣郁發熱(2.13%)、氣血不足(2.13%)、濕熱內蘊(2.13%)、腎陰虛(2.13%)、脾虛濕盛(2.13%)、肝陽上亢(2.13%)。

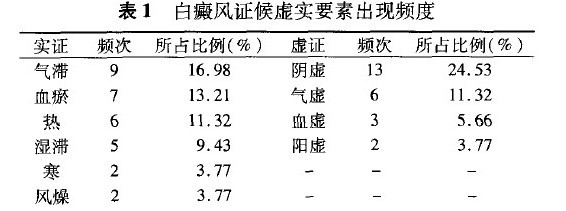

2.證候要素分析:分解上述證型所含病位、病因及病性等的證候因素,并統計在證型中出現頻次和所占百分比,結果為證候要素13個,總頻次為85。臟腑病位其頻次及比例依次為肝46.88% 、腎34.38%、脾18.74%。證候虛實可用病因和病性體現,通過統計虛證占45.28% ,實證占54.72%。

3.成方統計:共得成方16首,依頻次從高到低依次為:二至丸、通竅活血湯、玉屏風散、補陽還五湯、丹梔逍遙散、當歸補血湯、六味地黃丸、四逆散加減、桃紅四物湯、歸脾湯、三仁湯、涼血地黃湯、參苓白術散、香砂六君子、九味羌活湯、暖肝煎。自擬方占比重較大,方中藥物主要以補虛藥、活血化瘀藥、解表藥和清熱藥為主,因自擬方無明確的歸類標準,故未對其整理、統計和分析。

4.藥物統計:共得中藥196味,總用藥頻次1046,可見中醫治療白癜風用藥比較分散。用藥累計頻率達75%共55味,其頻次依次為:刺蒺藜50、補骨脂43、當歸43、紅花39、何首烏33、川芎31、黃芪30、防風28、墨旱蓮26、丹參26、白芷25、甘草24、女貞子21、桃仁20、赤芍19、雞血藤17、熟地16、生地15、菟絲子15、白芍14、白術14、紫草12、柴胡12、煅自然銅11、黑芝麻11、茯苓9、烏梅9、蒼術8、蜈蚣8、密陀僧8、牡丹皮8、羌活7、枸杞子7、沙苑子7、細辛7、大棗7、香附7、黃芩7、白蘚皮6、人參6、浮萍6、荊芥6、郁金6、桂枝6、黑豆6、木香6、獨活6、生姜6、烏梢蛇5、僵蠶5、桔梗5、補骨脂5、陳皮5、山茱萸5、雄黃5。按照《中藥學》分類整理為42類(見表2),進一步合并為20類其頻次及頻率為:補虛藥364(34.80%)、活血化瘀藥178(17.01%)、解表藥117(11.19%)、清熱藥101(9、66%)、平肝熄風藥69(6.60%)、理氣藥31(2.96%)、解毒殺蟲燥濕止癢藥29(2.77%)、利水滲濕藥27(2.58%)、祛風濕藥24(2、29%)、收澀藥23(2.20% )、化濕藥17(1.63%)、溫里藥12(1.15%)、安神藥11

(1.05%)、化痰止咳平喘藥11(1.05%)、止血藥11(1.05%)、開竅藥9(0.86%)、解表藥7(0.67%)、拔毒化腐生肌藥3(0.29%)、祛風濕藥1(0.10%)、瀉下藥1(0.10%)。

討 論

白癜風(vitiligo)是一種常見的色素障礙性皮膚病,癥狀為皮膚出現局限性或泛發性色素脫失斑。此病由皮膚和毛囊的黑色素脫失所引起,是一種容易診斷而難于治療的皮膚病。目前現代醫學對白癜風的發病機制仍未清楚,常見的有自身免疫說、精神與神經化學學說、遺傳學說、黑素細胞自身破壞學說及微量元素缺乏等5種學說。白癜風在中醫學文獻中記載為“白癜”或“白駁風”。早在帛書《五十二病方》中即有對本病的描述,并將它形容為“白毋腠”。白癜風的病機闡述,始于隋朝巢元方《諸病源候論》中,“白癜候,乃風邪搏于皮膚,氣血不和所生”。到清代王清任在《醫林改錯》中,提出“白癜風,血瘀皮里”的觀點,是白癜風在病機分析及治療上一個新的里程碑。至1994年6月國家中醫藥管理局發布《白駁風的診斷依據、證候分類、療效評定標準》,將白癜風的中醫證候分為“氣滯血瘀”“肝腎陰虛”兩個主要證型,使中醫對白癜風的認識取得新的發展。用這些理論指導臨床用藥取得了可喜的治療效果,因此通過整理中醫治療白癜風的文獻,總結證型、方藥不僅對指導臨床辨證及用藥很有意義,而且還能夠給實驗室篩選治療白癜風特效藥物以及研究中藥治療白癜風機制等提供可靠的選藥依據。

證候要素是證候分類的最小單元,是各種辨證方法的核心,通過對證候要素的提取,可以將復雜的證候系統分解為數量相對局限,內容相對清晰的證候要素。本文從原始文獻統計出白癜風的證型22個,對其證候要素病因、病位、病機分析,歸納為13個要素。臟腑病位3個:肝、脾、腎。可見肝在白癜風疾病中的重要作用。中醫認為肝主情志,臨床觀察提示精神神經因素與白癜風發病密切相關,2/3的病例起病或皮損發展階段與精神創傷、過度勞累、焦慮過度有關,各種環境刺激和精神創傷可誘發或加重病情,特別是女性患者表現尤為突出。因此,治療白癜風注意服藥的同時保持樂觀情緒,改變不良的工作和生活環境,合理飲食,堅持長期治療,克服急躁情緒。在治療白癜風的過程中要注意告知患者不可偏食及飲酒以防止傷及脾胃。實性證候要素6個:氣滯、血瘀、熱、濕、寒、燥;虛性4個:陰虛、氣虛、血虛和陽虛,可為白癜風的病機分析和辨證用藥提供參考。

白癜風藥物統計結果顯示刺蒺藜用藥頻次最高,刺蒺藜性味苦、辛、平,歸肝經。功效:平肝疏肝,祛風明目。《本草求真》謂其:“質輕色白、辛、苦,微溫,按據諸書雖載能補腎?.然總宜散肝經風邪,凡因風盛而見目赤腫翳,并通身白癜瘙癢難當者,服此治無不效。”現代藥理研究提示刺蒺藜可以增強皮膚的光敏性,促進黑色素的合成。但應避免長時間暴曬,雖然陽光中的紫外線能促進黑色素代謝,適當曬太陽,能使黑色素細胞轉移到皮層中,使膚色加深,有利于白癜風的治療,但白癜風患者對紫外線的抵抗力較弱,陽光中過強的紫外線反而能抑制黑色素的代謝。位列第二位的是補骨脂,補骨脂中含有骨脂素。據現代藥理實驗提示,可調整表皮黑素細胞內酪氨酸酶的活動功能,引起了白癜風病變皮膚內周圍神經末梢活動減退,同時能阻止釋放抗黑變激素等有關物質,從而增強了黑素細胞形成黑色素的功能。有報道補骨脂配合日光照曬可提高療效,可能與通過紫外線輻射患處皮膚感受器,改善并恢復局部皮膚神經營養功能有關。使用頻次排在第三位的是當歸,《醫學起源》:“當歸,氣溫昧甘,能和血補血,尾破血,身和血。”中醫學認為,本病多因風血相搏,氣血失和,血不榮膚而成。當歸養血活血,祛瘀生新,體現“治風先治血,血行風自滅”之意。現代藥理研究表明,當歸能明顯改善微循環,降低血黏度,促進黑素的轉運及彌散。居于24位的煅自然銅,它是治療白癜風的特色藥物。自然銅是活血化瘀藥中的活血療傷藥,功效為散瘀止痛、接骨療傷,常用于治療白癜風是因為其富含銅離子,現代研究表明酪氨酸酶是合成黑色素的主要限速酶,而酪氨酸酶是銅離子依賴酶,因此,體內銅含量增加可以提高酪氨酸酶活性,促進黑色素的合成,進而治療白癜風。因此應鼓勵患者多吃富含酪氨酸及礦物質的食物,含銅豐富的食物及黑色食物為黑色素的合成提供原料。

白癜風的藥物功效歸類結果為補虛藥、活血化瘀藥和解表藥的總頻率為63%。補虛藥為第一位,占34.80%。現在醫學認為白癜風是免疫缺陷性疾病,可能與內分泌失調有關。現代藥理研究發現補虛藥可增加機體的免疫功能,產生扶正祛邪的作用;并可調節機體的內分泌,改善虛證患者的內分泌功能減退。活血化瘀藥在第二位,占17.01%,據白癜風證型統計顯示瘀血阻絡證是臨床第二常見證型,許多病因都可以引起血瘀,血瘀則氣血不通,日久發生白斑。現代藥理研究表明,活血化瘀藥具有改善血液循環,特別是微循環,以促進病理變化恢復的作用;具有抗凝血的功能,以防止形成新的瘀血;能改善機體的代謝功能,促進組織的修復;還能夠調整機體免疫,有抗菌消炎作用。解表藥排第三位,占11.19%。由于白癜風患者免疫力降低容易感受外邪,風邪搏于肌膚,氣血失和所致白斑,正如《素問·風論》篇所云“風氣藏于皮膚之間,內不得通,外不得泄”,解表藥可以發散表邪,使邪有出路。因此患者要注意身體,預防外感病,否則可能會導致病情發生惡性循環,使病情更加難治。

TAG:白癜風 中醫治療白癜風 證型分析

相關藥品

便民幫助- 常見問題 | 服務指南 | 藥學服務 | 顧客意見 | 顧客投訴 | 專科服務 | 尋醫問藥 | 藥師窗口

專科分類服務- 腫瘤科 | 肝病科 | 神經科 | 精神科 | 皮膚性病科 | 眼 科 | 風濕免疫科 | 心血管科 | 糖尿病科 | 其他科用藥

藥品導購服務- 腫瘤科藥品 | 精神科藥品 | 肝病科藥品 | 眼科藥品 |皮膚性病科藥品 | 神經科藥品 | 風濕免疫科藥品

藥房資質- 企業法人營業執照 | 藥品經營許可證 | 藥品經營質量管理規范認證 | 食品衛生許可證 | 互聯網藥品信息服務資格證