您現在的位置: 百濟新特藥房網首頁 >> 婦兒科 >> 子宮疾病 >> 子宮疾病治療研究進展

子宮內膜異位癥患者的藥物治療觀察

- 來源: 百濟藥房藥訊 作者:百濟動態 瀏覽: 發布時間:2013-7-4 1:27:00

董洪春(思南縣計劃生育婦幼保健中心,貴州思南565100)

(現代診斷與治療2012年5月:347)

【摘要】123例子宮內膜異位癥患者隨機分為3組各

【關鍵詞】子宮內膜異位癥,孕三烯酮,米非司酮

子宮內膜異位癥發病率呈逐年上升的趨勢,有文獻報道其發病率高達10%以上。臨床上主要有手術治療和藥物治療,手術治療術后復發率比較高,因此在術后應該聯合藥物進行治療。本研究對123例子宮內膜異位癥患者術后應用不同的藥物進行治療,觀察其療效。報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2009年10月~2011年6月我院收治的子宮內膜異位癥患者123例,均進行腹腔鏡手術治療。將所有患者隨機分對照組、米非司酮組和孕三烯酮組各41例。對照組年齡21~43(平均27.3)歲,11例有不孕癥,病程1~6(平均3.2)年;按照AFS在1985年修訂關于子宮內膜異位癥分期方法,I期8例,II期10例,III期18例,IV期5例;米非司酮年齡22~45(平均28.6)歲,10例有不孕癥,病程1~7(平均3.8)年;其中I期9例,II期8例,III期19例,IV期5例;孕三烯酮組年齡21~45(平均28.2)歲,9例有不孕癥,病程1~8(平均4.1)年;其中I期10例,II期8例,III期19例,IV期4例。所有患者均排除高血壓,糖尿病,肝、腎疾病等器質性疾病。經比較,3組患者在年齡、性別、病程及疾病類型等方面基本一致,不存在統計學差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法 手術治療后,對照組患者不給予藥物;孕三烯酮組患者給予孕三烯酮,2.5 mg/次,2次/w,連服半年,同時進行保肝治療(口服維生素C、肌苷等);米非司酮組患者在月經第1d后給予米非司酮,口服,10mg/次,qd,連服半年。

1.3 療效評價標準 (1)復發:治療期間或出院后出現以下癥狀:痛經、性交痛等;婦科檢查發現盆腔有觸痛感;B超檢查盆腔有包塊;(2)改善:疼痛癥狀減輕,盆腔腫塊減小;(3)緩解:沒有明顯的癥狀,未發現盆腔腫塊及觸痛感。

1.4 統計學處理 采用χ2檢驗或Fisher精確概率法進行分析,P<0.05為差異有統計學意義,統計軟件采用SPSS 13.0。

2 結果

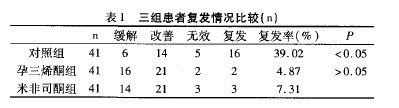

2.1 3組復發情況比較 3組患者術后其癥狀均得到不同程度的緩解和改善。對照組復發率最高,顯著高于其它兩組,具有統計學差異(P<0.05);孕三烯酮組的復發率低于米非司酮組,但兩組間不存在統計學差異(P>0.05)。見表1。

2.2 兩組不良反應情況比較 孕三烯酮組術后不良反應少于米非司酮組,兩組術后發生關節疼痛情況具有統計學差異(P<0.05),其它不良反應問無統計學差異(P>0.05)。

3 討論

子宮內膜異位癥侵蝕、轉移的能力類似于惡性腫瘤,其內膜和間質細胞都具有侵襲性。手術治療雖然能夠清除子宮內膜的異位病灶,但不徹底,且對于新生長的病灶無法清除。同時,多數患者為了保留生育能力而只能進行保守手術,而復發率較高。因此,在術后聯合藥物治療是十分必要的。

本研究主要應用的藥物有孕三烯酮和米非司酮,其中孕三烯酮是一種三烯類的合成類激素,能降低性激素結合球蛋白含量,減少LH含量,雌激素水平下降,同時能夠作用于子宮內膜及其受體,產生抗雌激素的作用,從而使子宮內膜及異位子宮內膜萎縮,具有很好的效果;米非司酮能夠拮抗孕激素,其主要作用于子宮異位內膜的雌激素受體和孕激素受體,使受體作用受到抑制,從而進一步促進異位內膜退化 。本研究對123例子宮內膜異位癥患者在術后進行藥物治療,顯示孕三烯酮和米非司酮用藥療效較好,安全性高,可在臨床上推廣應用。

TAG:子宮內膜異位癥 子宮內膜異位癥治療

相關藥品

便民幫助- 常見問題 | 服務指南 | 藥學服務 | 顧客意見 | 顧客投訴 | 專科服務 | 尋醫問藥 | 藥師窗口

專科分類服務- 腫瘤科 | 肝病科 | 神經科 | 精神科 | 皮膚性病科 | 眼 科 | 風濕免疫科 | 心血管科 | 糖尿病科 | 其他科用藥

藥品導購服務- 腫瘤科藥品 | 精神科藥品 | 肝病科藥品 | 眼科藥品 |皮膚性病科藥品 | 神經科藥品 | 風濕免疫科藥品

藥房資質- 企業法人營業執照 | 藥品經營許可證 | 藥品經營質量管理規范認證 | 食品衛生許可證 | 互聯網藥品信息服務資格證