您現(xiàn)在的位置: 百濟新特藥房網(wǎng)首頁 >> 神經(jīng)科 >> 癲癇 >> 癲癇治療研究進展

左乙拉西坦與托吡酯對小兒癲癇患者臨床療效及其認知功

- 來源: 百濟藥房藥訊 作者:百濟動態(tài) 瀏覽: 發(fā)布時間:2016-8-29 15:43:00

小兒癲癇是小兒成長時期常見的一種病因復雜的、反復發(fā)作的神經(jīng)系統(tǒng)綜合征,是由陣發(fā)性、暫時性腦功能紊亂所致的驚厥發(fā)作。左乙拉西坦是新型抗癲癇藥物之一,經(jīng)文獻報道左乙拉西坦具有獨特的抗癲癇功能,其安全性及療效等方面均明顯優(yōu)于傳統(tǒng)藥物。筆者針對小兒癲癇患者采用左乙拉西坦治療,并與托吡酯的臨床療效作了比較,評價其對小兒癲癇患者的臨床療效及其認知功能的影。

1 資料與方法

1.1一般資料

選取2012 年7 月-2014 年6 月間收治的小兒癲癇患者78 例,將其分為觀察組及對照組,每組39 例。觀察組患者(男22 例,女17 例)年齡為6 月~12 歲,平均年齡為(6.8±2.1)歲;其病程為20 d~11 年不等,平均病程為(3.9±1.2)年;其發(fā)作類型為強直陣攣性發(fā)作者17 例、復雜部分性發(fā)作者8 例、單純部分性發(fā)作者5 例、Lennox-Gastaut 綜合征者4 例、WEST 綜合征者3 例和部分性發(fā)作繼發(fā)全身發(fā)作者2 例。對照組患者(男20 例,女19 例)年齡為10 月~13 歲,平均年齡為(6.6±1.9)歲;其病程為1 月~12 年,平均病程為(4.1±1.3)年;其發(fā)作類型為強直-陣攣性發(fā)作者18 例、復雜部分性發(fā)作者9 例、單純部分性發(fā)作者5 例、Lennox-Gastaut 綜合征者3 例、WEST 綜合征者2 例和部分性發(fā)作繼發(fā)全身發(fā)作者2 例。兩組患者的診斷及分類均符合國際抗癲癇聯(lián)盟制定的《癲癇和癲癇綜合征的分類標準》要求,入選標準為患者發(fā)作2 次及2 次以上者,且未服用任何抗癲癇藥;排除有嚴重的腦部或全身器質性疾病及頭顱CT 或磁共振檢查無異常的患兒。兩組患兒的性別、年齡、病程及發(fā)作類型等一般資料經(jīng)比較其差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2方法

觀察組患者均給予左乙拉西坦片(商品名為開浦蘭,生產(chǎn)企業(yè)為UCB Pharma S.A,規(guī)格為0.5 g/片)口服治療,初始劑量為l0 mg/(kg · d),分2 次口服,每周增加10 mg/(kg · d),3~4 周加至目標劑量20~40 mg/(kg·d)。

對照組患者均給予托吡酯片(商品名為妥泰,生產(chǎn)企業(yè)為Janssen-Ortho LLC,規(guī)格為25 mg/片)口服治療,初始劑量為0.5~1.0 mg/(kg·d),根據(jù)患兒病情每周增加劑量0.5~1.0 mg/(kg · d),最終維持劑量為4~6 mg/(kg·d)。兩組患者均持續(xù)治療6 月,觀察其臨床療效及其認知功能的變化。

1.3療效判定標準

療效判定按:(1)控制,治療后患兒發(fā)作次數(shù)減少達到治療前100% 者;(2)顯效,治療后患兒發(fā)作次數(shù)減少到治療前75% 以上者;(3)好轉,治療后患兒發(fā)作次數(shù)減少到治療前50% 以上者;(4)無效,治療后患兒發(fā)作次數(shù)減少小于治療前50% 或甚至惡化者。計算總有效率,即總有效率=(控制例數(shù)+顯效例數(shù)+好轉例數(shù))/總例數(shù)×100%。

1.4認知功能的測試方法

認知功能的測試方法,采用中國韋氏兒童智力量表(WISC-CR)對受試兒童進行測試及評分。測定內容包括總智商(FIQ)及分類智商中言語智商(VIQ)、操作智商測試(PIQ)。FIQ 按智力分級標準,評分值按:<70 分為智力損害;≥70~<80 分為臨界;≥80~<89 分為低于正常;≥90 分為正常。

1.5統(tǒng)計學方法

采用SPSS 17.0 版統(tǒng)計學軟件分析,數(shù)據(jù)資料采用均值±標準誤(x - ±s)表示,組間數(shù)據(jù)的比較采用χ2檢驗或t 檢驗,P<0.05 表示其差異有統(tǒng)計學意義。

2結果

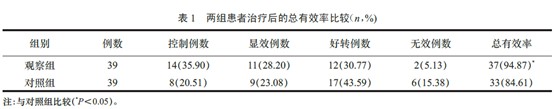

2.1 兩組患者治療后的總有效率比較

經(jīng)治療,觀察組患者的總有效率明顯高于對照組(P<0.05)。兩組患者治療后的總有效率,見表1。

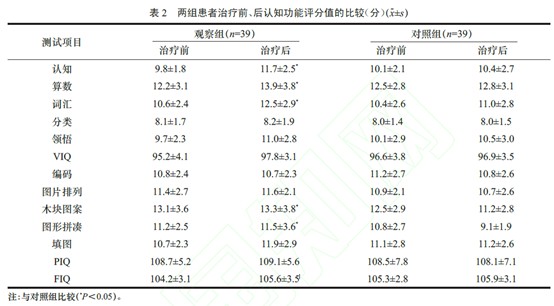

2.2 兩組患者治療前、后認知功能評分值的比較

兩組患者治療前、后FIQ、VIQ、PIQ 各指標值經(jīng)比較其差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05);觀察組患者治療后的認知、算數(shù)、詞匯、圖形拼湊分值明顯高于治療前(P<0.05)。其治療前、后認知功能情況,見表2。

3討論

癲癇是小兒常見神經(jīng)系統(tǒng)疾病,其治療目前國內外尚無統(tǒng)一標準。藥物是治療及控制癲癇的主要方法,經(jīng)正規(guī)的抗癲藥物治療后,70%~80%的患者發(fā)作可得到控制,但另外20%~30% 的患者發(fā)作仍難以控制。因此,使用更為有效的抗癲癇藥物是改善這部分患者臨床療效的重要手段。另外,由于抗癲癇藥物通過加強抑制神經(jīng)或抑制神經(jīng)元的興奮性從而影響患者認知功能,尤其是對小兒智力發(fā)育的影響更為明顯。目前,普遍認為新型抗癲癇藥不僅臨床療效滿意,且對認知功能影響較小。

左乙拉西坦是新型抗癲癇藥物之一,據(jù)報道其抗癲癇作用機制獨特,表現(xiàn)為以下幾個方面:(1)結合于腦內突觸囊泡蛋白SV2A,兩者的高親和性與抑制癇性放電密切相關;(2)解除負性變構劑對甘氨酸能神經(jīng)元的抑制,從而間接增強中樞抑制作用;(3)抑制海馬CAI 區(qū)椎體神經(jīng)元激活的N-型鈣通道;(4)通過阻斷大腦皮層GABA,下調受體,使受體滯留在海馬,從而增強GABA 對神經(jīng)元網(wǎng)路的抑制作用。研究還表明左乙拉西坦可提高患者的認知功能,如語言流利程度、注意力等;推測可能是左乙拉西坦影響了語言中樞和注意力的代謝,增強了語言的流利性。

本文筆者研究結果(表1、2)顯示,觀察組患者治療后的總有效率及治療后認知、算數(shù)、詞匯、木塊圖案和圖形拼湊得分值均明顯高于對照組(P<0.05)。由此說明左乙拉西坦用于治療小兒癲癇臨床療效優(yōu)于托吡酯,且可改善患兒的認知功能等療效。

來源:林傳瓊.《抗感染藥學, 2015(6):913-915

TAG:左乙拉西坦 托吡酯 癲癇

相關藥品

便民幫助- 常見問題 | 服務指南 | 藥學服務 | 顧客意見 | 顧客投訴 | 專科服務 | 尋醫(yī)問藥 | 藥師窗口

專科分類服務- 腫瘤科 | 肝病科 | 神經(jīng)科 | 精神科 | 皮膚性病科 | 眼 科 | 風濕免疫科 | 心血管科 | 糖尿病科 | 其他科用藥

藥品導購服務- 腫瘤科藥品 | 精神科藥品 | 肝病科藥品 | 眼科藥品 |皮膚性病科藥品 | 神經(jīng)科藥品 | 風濕免疫科藥品

藥房資質- 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 | 藥品經(jīng)營許可證 | 藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范認證 | 食品衛(wèi)生許可證 | 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務資格證