您現(xiàn)在的位置: 百濟新特藥房網(wǎng)首頁 >> 風濕免疫科 >> 類風濕 >> 類風濕常規(guī)用藥

帕夫林(白芍總苷)治療類風濕

- 來源: 百濟藥房藥訊 作者:百濟動態(tài) 瀏覽: 發(fā)布時間:2010/5/12 11:12:00

【摘要】 目的 觀察帕夫林和甲氨蝶呤聯(lián)合治療類風濕關節(jié)炎的療效和安全性。方法 選取90例類風濕關節(jié)炎患者,試驗組46例口服帕夫林600 mg,每天3次;甲氨蝶呤7.5~10 mg,每周1次。對照組44例口服甲氨蝶呤7.5~10 mg,每周1次 記錄治療前、用藥12周及24周時患者休息痛、晨僵、關節(jié)腫脹數(shù)、關節(jié)壓痛數(shù)、握力、關節(jié)功能、日常生活能力、醫(yī)生和患者評價等方面,進行組內(nèi)和組間比較。結(jié)果 組內(nèi)各觀察指標差異均有統(tǒng)計學意義。組間12周及24周各觀察指標差異有統(tǒng)計學意義。兩組不良反應發(fā)生率差異無統(tǒng)計學意義。結(jié)論 帕夫林有肯定抗風濕療效,且與甲蝶呤合用有助于提高類風濕關節(jié)炎的臨床緩解率,降低肝損害發(fā)生概率。

甲氨蝶呤(MTX)是目前國內(nèi)外公認的治療類風濕關節(jié)炎有肯定療效的藥物之一。但如何更有效的控制類風濕關節(jié)炎患者的病情,減少藥物的不良反應,是我們共同努力的方向。帕夫林(TGP)就是近年發(fā)現(xiàn)有上述作用的藥物之一。本研究重在觀察兩者聯(lián)合應用的療效及不良反應,現(xiàn)將結(jié)果報告如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料:90例類風濕關節(jié)炎(RA)患者均為我院風濕科門診或住院病人,其中男11例,女79例,平均年齡(32±12)歲,病程(63±58)個月,兩組患者在性別、年齡、病程、晨僵時間、關節(jié)腫脹數(shù)、關節(jié)壓痛數(shù)、關節(jié)功能分級、紅細胞沉降率(ESR)、C-反應蛋白(CRP)、類風濕因子(RF)、雙手及其他X線分級差異均無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。均符合美國風濕病學會(ACR)1987年診斷標準,且為病情活動期,以下4項中有3項符合即可診斷為活動性類風濕關節(jié)炎:①關節(jié)壓痛數(shù)≥9;②關節(jié)腫脹數(shù)≥6;③晨僵時間45 min以上;④ESR≥28 mm/第1小時末。最近未接受糖皮質(zhì)激素或慢作用藥物治療,無心、肝或腎等重要臟器疾病。

1.2 方法:采用隨機雙盲雙模擬法,帕夫林+甲氨蝶呤實驗組(46例):甲氨蝶呤 7.5~10.0 mg口服或靜脈注射每周1次;帕夫林 600mg每天3次口服。甲氨蝶呤對照組(44例):甲氨蝶呤 7.5~10 mg口服或靜脈注射每周1次。兩組病人均保持入組前服用非甾體類消炎藥種類及劑量不變,治療開始后每2周記錄患者主訴、晨僵時間、關節(jié)腫脹數(shù)(SJC)、關節(jié)壓痛數(shù)(TJC)、雙手握力及不良反應,以及血尿常規(guī)、糞隱血、心電圖、肝腎功能、ESR、CRP、RF、免疫球蛋白,連續(xù)8周后改為每l2周復查。治療后每半年作1次眼科檢查:包括視力、視野、色覺、眼底檢查。

1.3 觀察指標:治療前及服藥l2周及24周時對類風濕關節(jié)炎的以下指標評估:休息痛、晨僵、SJC、TJC、握力、關節(jié)功能、日常生活能力、醫(yī)生和患者評價;同時嚴格觀察不良反應,各指標的改善百分率[(治療前值一治療后值)/治療前值×100%]。

1.4 療效判斷標準:① 無效:臨床癥狀、體征及實驗室指標改善<30%。② 改善:臨床癥狀、體征、實驗室指標改善30%~50%。③進步:臨床癥狀、體征、實驗室指標改善50% ~75% 。④ 明顯進步:臨床癥狀、體征及實驗室指標改善75%以上。總有效率=(改善+進步+明顯進步)病例數(shù)/總病例數(shù)×100%。

1.5 不良反應:用藥后每次就診或隨訪時觀察和記錄病人所出現(xiàn)的不適表現(xiàn),并按照輕微(病人能耐受)、中度(須對癥治療)、重度(有可能危及生命)判斷其程度,分析不良反應與受試藥物的關系。有不良反應者定期觀察其不良反應的轉(zhuǎn)歸情況。

1.6 統(tǒng)計學處理:療效比較應用Ridi分析;不良反應發(fā)生率和計數(shù)資料比較采用χ2,計量資料的比較采用配對t檢驗。

2 結(jié)果

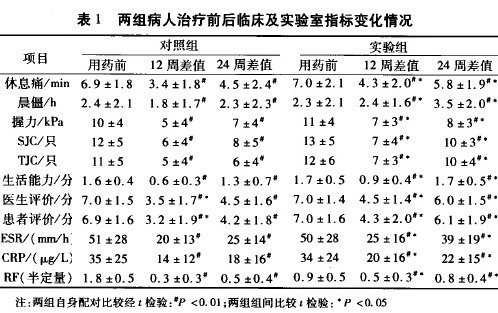

2.1 治療前后的變化:兩組治療l2周和24周后休息痛、晨僵、SJC、TJC、握力、關節(jié)功能、日常生活能力、醫(yī)生和患者評價,ESR、CRP、RF(半定量)等指標均有明顯改善,P<0.0l。兩組間比較差異有統(tǒng)計學意義,P <0.05,見表1。

2.2 兩組療效比較:治療后l2周,實驗組(加用帕夫林)總有效率為93.5%(43/46),其中明顯進步l5例,進步20例,改善8例,無效3例。對照組總有效率為72.7%(21/44),其中明顯進步10例,進步14例,改善8例,無效l2例。兩組比較差異有統(tǒng)計學意義,P <0.05。

2.3 不良反應:甲氨蝶呤組不良反應發(fā)生率為28.5% ,其中82%為輕微反應,18% 為中度不適,以乏力、惡心、嘔吐、肝功能異常、白細胞減少較常見。甲氨蝶呤+帕夫林組不良反應發(fā)生率為24%,其中85%為輕微反應,13%為中度反應,以腹瀉、頭暈、乏力、惡心、嘔吐較常見。兩組均無嚴重不良反應,兩組相比,甲氨蝶呤+帕夫林組肝功能異常1例,而甲氨蝶呤組出現(xiàn)肝功能異常5例,兩者比較差異有統(tǒng)計學意義(P <0.05),其他不良反應兩組相比差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。上述不良反應經(jīng)對癥治療后均未影響甲氨蝶呤及帕夫林的治療。

3 討論

類風濕關節(jié)炎是一種以關節(jié)滑膜炎為主要臨床表現(xiàn)的慢性自身免疫性疾病,與其他彌散性結(jié)締組織病相比,基關節(jié)滑膜炎更多表現(xiàn)為不可逆的關節(jié)破壞。所以早期給予改變病程的藥物控制病情的進展,對于預后有重要的意義。甲氨蝶呤是目前使用最為廣泛的藥物。國外幾十項多中心隨機雙盲對照研究表明,甲氨蝶呤對大部分類風濕關節(jié)炎患者有效,對關節(jié)腫痛、晨僵、紅細胞沉降率及C-反應蛋白等指標均有顯著改善,但其不良反應除胃腸道反應和口腔潰瘍外,還可引起骨髓抑制、肝功能損害等,因此影響了一部分患者用藥的持續(xù)性。

帕夫林是提取白芍的有效成分中自芍總苷制成,其主要成分為芍藥苷、羥基芍藥、芍藥內(nèi)脂苷、苯甲酰芍藥苷等苷類復合物,通過抗炎、調(diào)節(jié)免疫功能起到抗風濕作用。本研究在治療12周及24周時,病人各方面綜合療效評價帕夫林聯(lián)合甲氨蝶呤均高于單獨應用甲氨蝶呤治療組,說明帕夫林在治療類風濕關節(jié)炎方面是有效的。而不良反應方面兩者比較,除肝功能帕夫林聯(lián)合甲氨蝶呤組明顯低于甲氨蝶呤組外其余無明顯差別。所以我們認為帕夫林+甲氨蝶呤是一種簡單、有效、安全治療類風濕關節(jié)炎的方案,尤其對于老年以及有肝功能損傷患者更應該考慮使用。

TAG:帕夫林 甲氨蝶呤 類風濕 關節(jié)炎

相關藥品

便民幫助- 常見問題 | 服務指南 | 藥學服務 | 顧客意見 | 顧客投訴 | 專科服務 | 尋醫(yī)問藥 | 藥師窗口

專科分類服務- 腫瘤科 | 肝病科 | 神經(jīng)科 | 精神科 | 皮膚性病科 | 眼 科 | 風濕免疫科 | 心血管科 | 糖尿病科 | 其他科用藥

藥品服務- 腫瘤科藥品 | 精神科藥品 | 肝病科藥品 | 眼科藥品 |皮膚性病科藥品 | 神經(jīng)科藥品 | 風濕免疫科藥品

百濟藥房資質(zhì)- 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 | 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務資格證